目 次

「一枚を剥ぐ」この心情の正体は

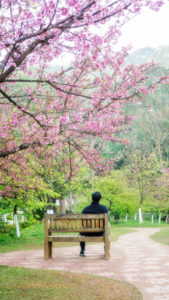

カレンダーのさくらの花を惜しみつつ一枚を剥ぐ 五月に入りぬ(佐田毅)

KADOKAWA『短歌』

2014.7月号

「蠅を追ひたし」より

今日を最後にまたカレンダーを新しい月にする。

あれこれ思うことがあるものなのである。

カレンダーの「一枚」は、日本人のまこと原風景の「さくらの花を惜し」むことで詠み得ることが、このわたしに、今更の、しかし新鮮な発見だった。

この「惜しむ」の心情をもっと探ってみたい。

探ってみたい

「惜しみつつ」ともなる不可避

「さくらの花を惜しむ」ことは、さくらの美しさがまたしばらく失われる、そこを「惜しむ」の「惜しむ」なのか。

違うような気がする。

今年もこれでさくらが終わる。

時が過ぎる、過ぎてしまう、その時間の価値を、若い人よりよくご存じだから「惜しむ」のではないか。

この一首の素材も措辞も、圧がまったく感じられないが、「惜しむ」は豊富な感情量がないか。

わたくし式守は高齢というほどの高齢ではないが、桜の花が咲き誇ることはもう、未来に希望を持つ契機ではない。

若い時は、こうじゃなかった。

もっとこうこのままじゃいられない嘆きに、嘆きだからこその輝きを生み出していた。

過ぎ去ったカレンダーに感傷的な価値などない。

カレンダーの落下にも十分の注意を払ったことであろうか。その「剥ぐ」ことで、これからのカレンダーの月の枚数を見込むのである。

「さくらの花を惜し」まないではいられないとの措辞は、その痛みではないのか。

痛み?

「五月に入りぬ」の「ぬ」

となると

結句の「五月に入りぬ」に、時がまた進むことを持てあます焦燥や淡い諦念を覚えてしかたないのであるが。

具体的には「入りぬ」の「ぬ」であるが。

ぬ?

読み返しえみる。

カレンダーのさくらの花を惜しみつつ一枚を剥ぐ 五月に入りぬ(佐田毅)

ほれ。

「ぬ」が痛切ではないか。

ただ

カレンダーに「さくらの花」は珍しくもない。

チープ?

違う、違うよ

そうじゃない、そうじゃないんだ

「さくらの花」だからこそ。

だからこそ人生レベルの時間を惜しむに至る。

この一首の素材も措辞も、圧がまったく感じられないが、「惜しむ」の豊富な感情量は、わたくし式守に、また愛誦すべき一首を積み上げた。